春・夏・秋・冬。

今回の雑学は『季節』に関してである。

今この記事を書いているのは3月の末。「春分の日」が過ぎたばかりである。

しかしそもそも季節とは何を持って区分けされるのだろうか?

『暦の上』で春になるのは2/4。節分の次の日からでまだ寒い盛りである。

それじゃそもそも『暦=カレンダー』とは何を元に出来ているのか。

実はそれこそ『地学』の本領発揮。『地球と太陽の位置関係』からなるのである。

今回はそのことに触れ、四季とはどのように区切られているのかを見てみよう

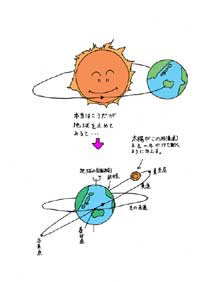

まず下の図をごらん頂きたい。(クリックすると大きくなります。)

みなさんご存じの通り、太陽のまわりを地球は一年かけて回っている。いわゆる『地動説』だ。

上の図はその実際の姿を現している。

ところが今回は下の図のように『地球を止めて、太陽が地球の周りを回っている』と考えてみよう。

いわば2000年も前の『天動説』の考えに戻って空を眺めてみるのだ。

ご存じの通り、『天動説』は誤りであることが17世紀の科学者ガリレオなどによって示され、今では信じるものはいなくなっている。

それをいきなり持ち出すなど突拍子もない話だと思われるだろうが、実は『天動説』的天体の観測は今でも十分に行われているのだ。

我々は回る地球の上に住んでいてそこから宇宙を眺めている。つまり我々は地球と一緒にまわりながら、天体を観測しているわけで、

それでは自分たちがいくら止まって観測しようとしても無理な話になる。

そのために、『地球を止めて、その外側に半径無限大の球を考え、星はそこに張り付いている(惑星。太陽。彗星などは球面上を動く)。

そしてその球は約一日で一回転すると考える』と考えると非常に観測がしやすくなる。

この架空の球を地球に対して『天球』と呼ぶことにしよう。これからの説明はすべてこの天球という球の上で行っていく。

地球は太陽のまわりを自転しながら一年かけて公転しているので、上の図で地球がトラックを一周してスタート地点に戻るににかかるには約365.25日=一年かかることになる。

これを下の図で見てみよう。

これはなかなか人によって視点の切り替えが難しいのだが、たとえれば電車に乗って景色を見ている時のことを考えてみよう。

電車が進むに連れて窓から見える景色は電車の進行方向前方から後方に向かって動いていく。

同じように、太陽の周りを回っている地球がいきなり公転方向を逆送することはないから、地球と止めてみた下の図では太陽の方が一定の方向に約一年かけて、天球上を一回りすることになる。

この時太陽の通り道を『黄道』と呼ぶ。

余談になるが、この通り道には12(天文学的には13)の星座がある。これを『黄道十二星座』と呼び、星占いに使われているのはみなさんご存じの通りである。

また、地球の赤道を天球上まで延長したものを『天の赤道』というが、これは黄道と斜行した天球上の大円(切り口が球の中心を横切るような円)になる。

これは地球の自転軸が公転面に対してまっすぐでなく、23.4°傾いているために起こる現象である。

この23.4°は、四季がそれぞれの特徴(北半球では夏暑く、冬寒い。など)を持つために重要な角度である。

さて、黄道は天の赤道と斜行する天球上の大円であるから、天の赤道とは2カ所で交わる。

この時、南から北(図では下から上)に横切る点を『春分点』、北から南に横切る点を『秋分点』という。両点は天球上で180°反対側に位置する。

また、春分点から90°太陽が回って、天球上もっとも北に来た点を『夏至点』、逆にもっとも南に来た点を『冬至点』という。

すなわち今春分点を0とすると、下の図を上から見て左回りに90°ずつ、夏至点、秋分点、冬至点と太陽が動き、一年後には春分点に帰ってくることになる。

つまりこれが暦すなわち太陽と地球の位置から見てそれぞれ、春・夏・秋・冬の真ん中ということになる。

そこでさらに、それぞれの間を区切ってみよう。

春分点と夏至点の間、上から見て45°の地点を太陽が通過する時これを『立夏』といい、暦の上では夏の始まりとなる。

また、夏至点と秋分点の間、春分点からの角度にして135°を太陽が通過する時を『立秋』といい、暦の上ではここで夏が終わり秋になる。

同様に秋分点と冬至点との間が『立冬』(春分点から225°)、冬至点と春分点との間を『立春』(春分点から315°)と呼ぶ。

結論を言おう。春夏秋冬とは天文学的に見て、黄道上の太陽の位置がどこにあるかによって区切られているのである。

さらに、小寒、大寒、雨水、啓蟄など暦上の用語(二十四節気)はすべて春分点からのきっちりとした角度によって決まってくるのである。

これらのことは日常生活の中にさりげなく地学が溶け込んでいることの一例であろう。